「自律神経のバランスが大事」と簡単にいうけれど、それってどういうことなのかしら?

自律神経は、体をオートマチックに調整する役目があり、うんとざっくり例えると

・アクセルみたいな交感神経

・ブレーキみたいな副交感神経

と言われたりもする。

そして、胃での消化活動は副交感神経が働いていないとうまくいかない。リラックスしてないと消化どころではないのです。

じゃあその間、交感神経は黙って引っ込んでいればいいの?というと、実はそうでもないというお話。

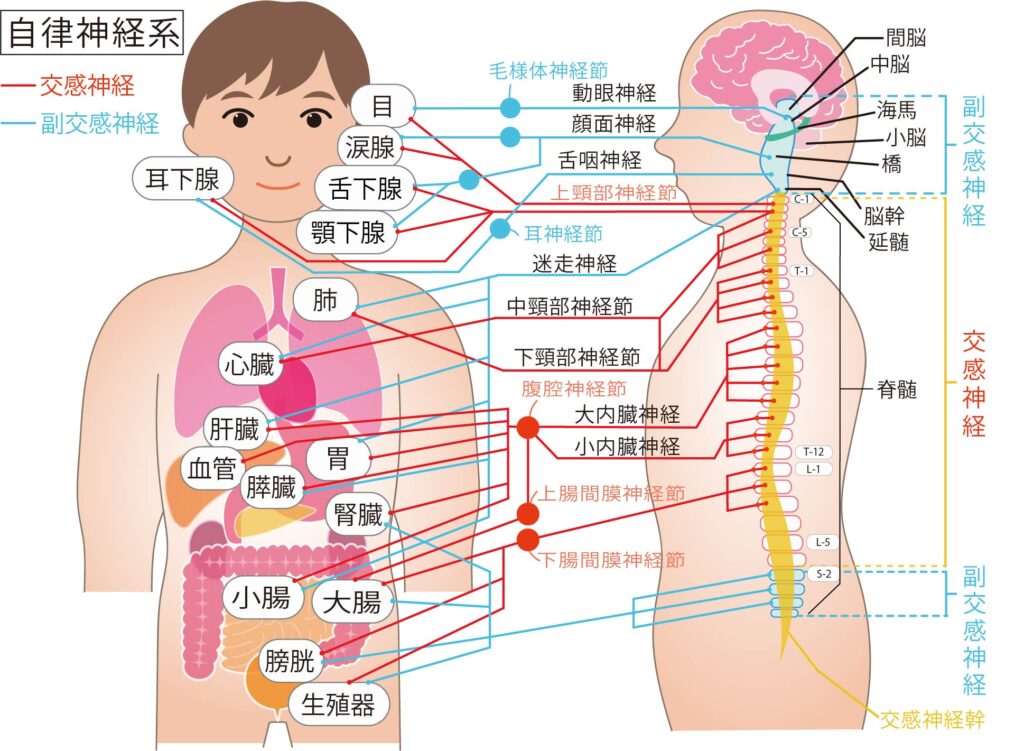

ツボは全身にあるけれど、その刺激が脊髄のどの部分に伝えられるかによって、どちらの自律神経を働かせるか、決まっている。

例えば手足などの四肢末端のツボは副交感神経に、腹部や背部など体幹のツボは交感神経に働きかける。

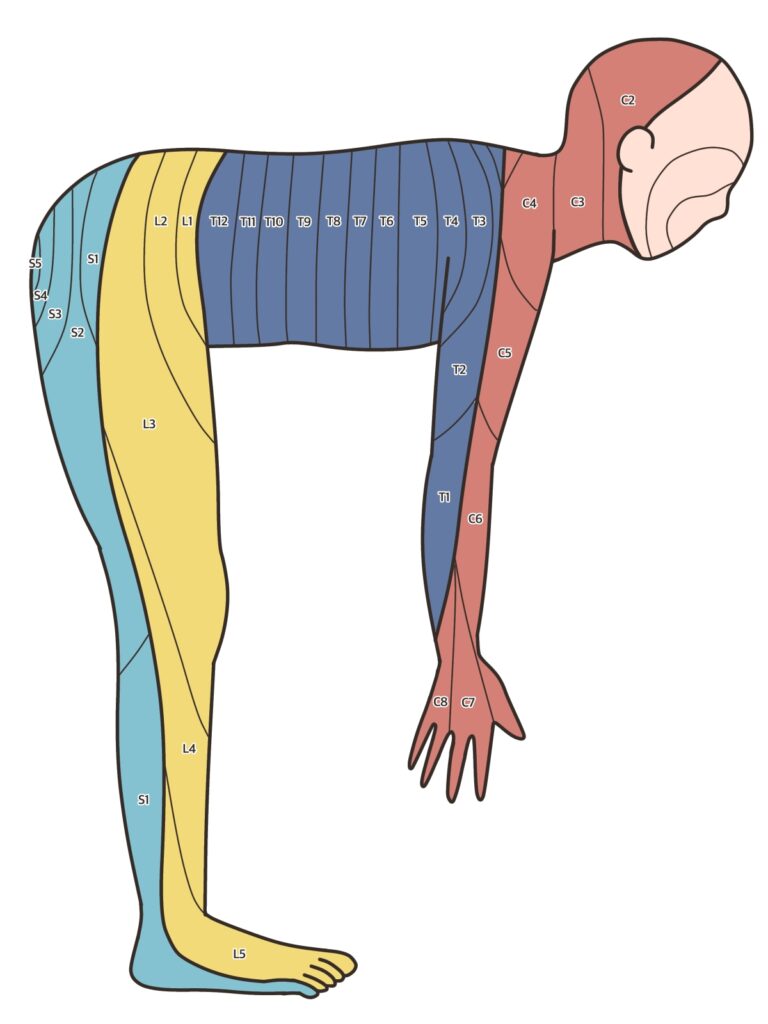

なぜか?皮膚の刺激は、デルマトーム(体上の地図分節)に従って、どの脊髄に信号が伝えられるか、決まっている。

そして、その刺激が入った脊髄から出る自律神経がどちらのものであるかも、場所によって決まっているのだ。

体幹の刺激を受け止める胸髄・腰髄からは交感神経が、

手足の刺激を受け止める中脳・延髄・仙髄からは副交感神経が出る。

だから、消化をよくしたければ足三里のツボなどはまさにぴったりなのは分かる。

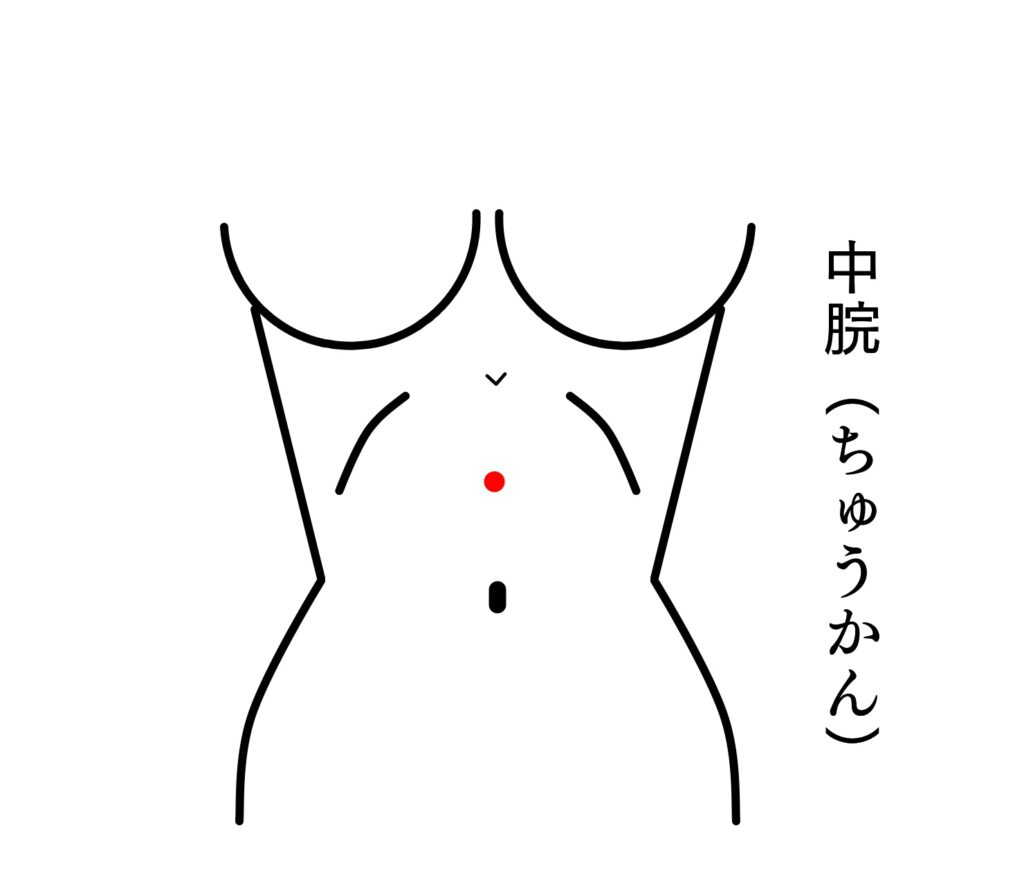

でも中かんは?

自分にはこのツボがすごくよく効く。胃もたれにも、胸やけにも、気持ち悪さにも、すぐ効く。パイオネクス(シール鍼)を常備しておいて、「あ~食べ過ぎた~。」みたいなときはすぐにペタリ。

また、古くから腑会(ふえ)とも呼ばれるツボで、腑の病、つまり消化器系のお悩みにうってつけとされてきた。

でも、このツボ、デルマトーム的には交感神経に働きかけているんだよなあ。これで調子が良くなるってことは、消化って交感神経の働きも重要なんじゃ?と疑問を持った。

そこで注目するのが、交感神経の消化器への影響。

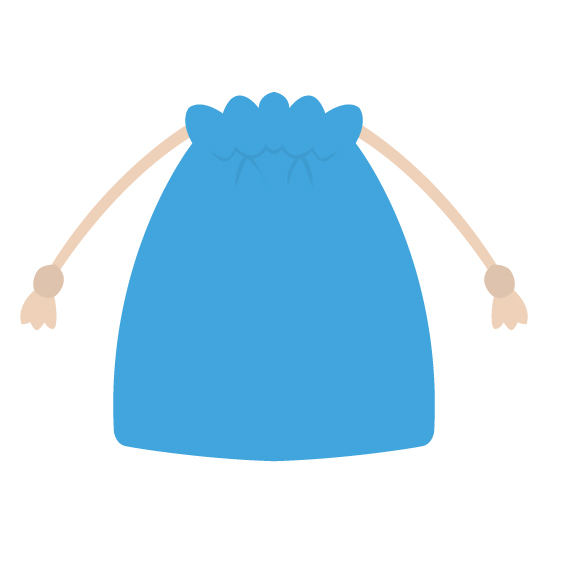

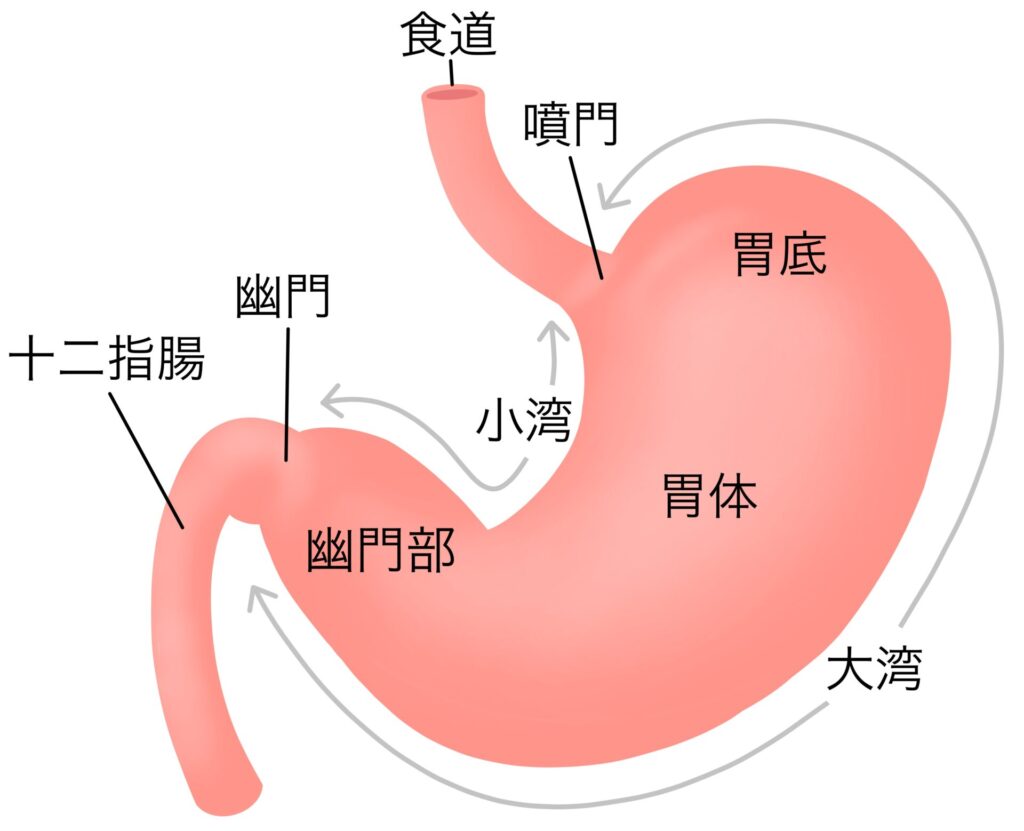

交感神経の節後繊維からはノルアドレナリンが出ており、それがα受容体に結び付くと「消化器の括約筋を収縮させる」というではないか!括約筋というのは、いわば巾着袋のキュッとひもでひっぱって口を閉じるところのように、食道と胃の境目(噴門)や胃と小腸の境目(幽門)などに存在する。

解剖学的には噴門に括約筋があるのではなく、食道の下部の噴門に近いあたりにあるそう。(国試の問題的にはここはひっかけで出されます!医療系の学生さんは注意。)

ここ(噴門)が閉まらなきゃ、そりゃあ逆流性食道炎のようになりますね。

交感神経頼む!しっかり働いて噴門のあたりをキュッとしめてくれ!

もし病院で逆流性食道炎だと診断されると、プロトンポンプ阻害薬というものが処方されるようです。この薬、「胃酸が逆流するんだったら、胃酸を抑えちゃおう」というもの。でも、胃酸が出すぎな人にはいいかもしれないけれど、括約筋に原因があるタイプには、効かないどころか悪影響なんじゃ・・・。という気がします。

体は、本当に精密に複雑にできているものです。すべてが関わりあっている。「いい塩梅」に調節してくれる自律神経。まさにひとりひとりの体内にある神様的な存在です。鍼灸は、そこをちょっと調整させていただく行為。本当に人の体は、知れば知るほど面白いです。

ここしばらくずっと頭の中で考えていたことを吐き出すがごとく一気に文章化してしまったので、ちょっと唐突感が否めない記事になってしまいました。

これを読んでくださっている皆さんも、体内の神様的な存在である「自律神経」がいい塩梅で働けますよう、ご自愛くださいね。