先週はブログを書けなかった。模試が入っていた。2週空いてしまったが、前回に引き続き、「どうして鍼灸は痛みをやわらげるのかな?」に迫ってみようと思う。今回は、脊髄分節性鎮痛について。

脊髄分節性鎮痛

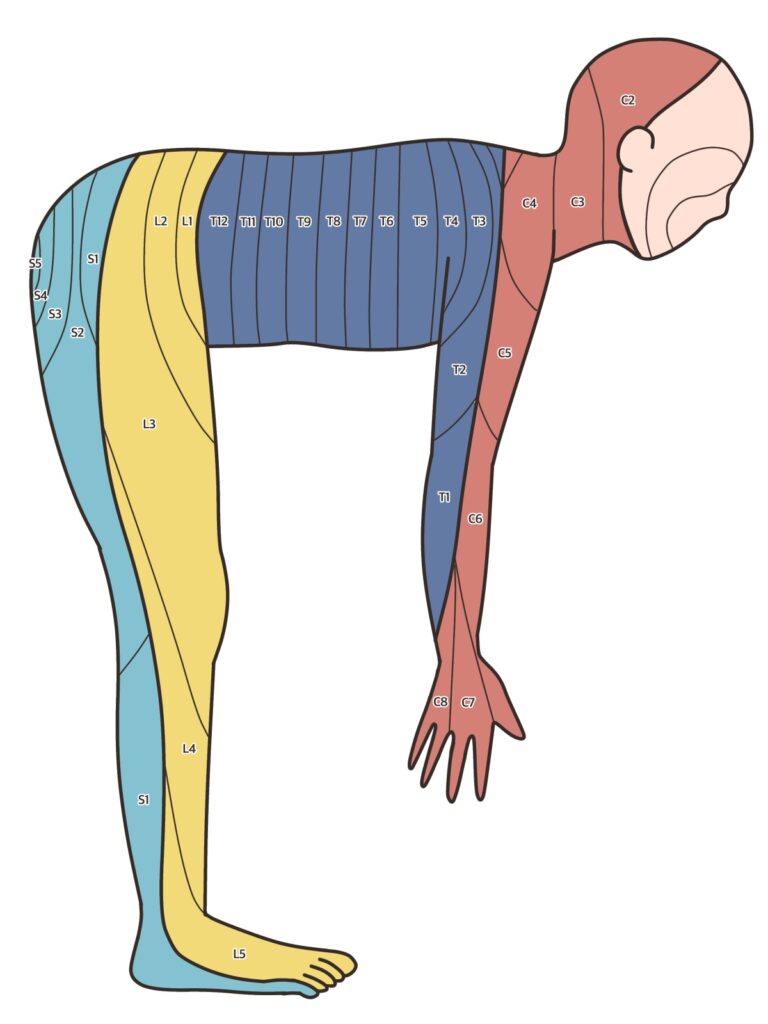

これは、1965年、メルザックとウォールが提唱したゲートコントロール説による。そもそも、脊髄分節って何でしたっけというと。これですよ、これ。

これは、デルマトームといって、どの脊髄神経がどの部分の感覚や運動を担っているかを表した、身体の地図みたいなもの。このように、脊髄分節は、31の領域があります。

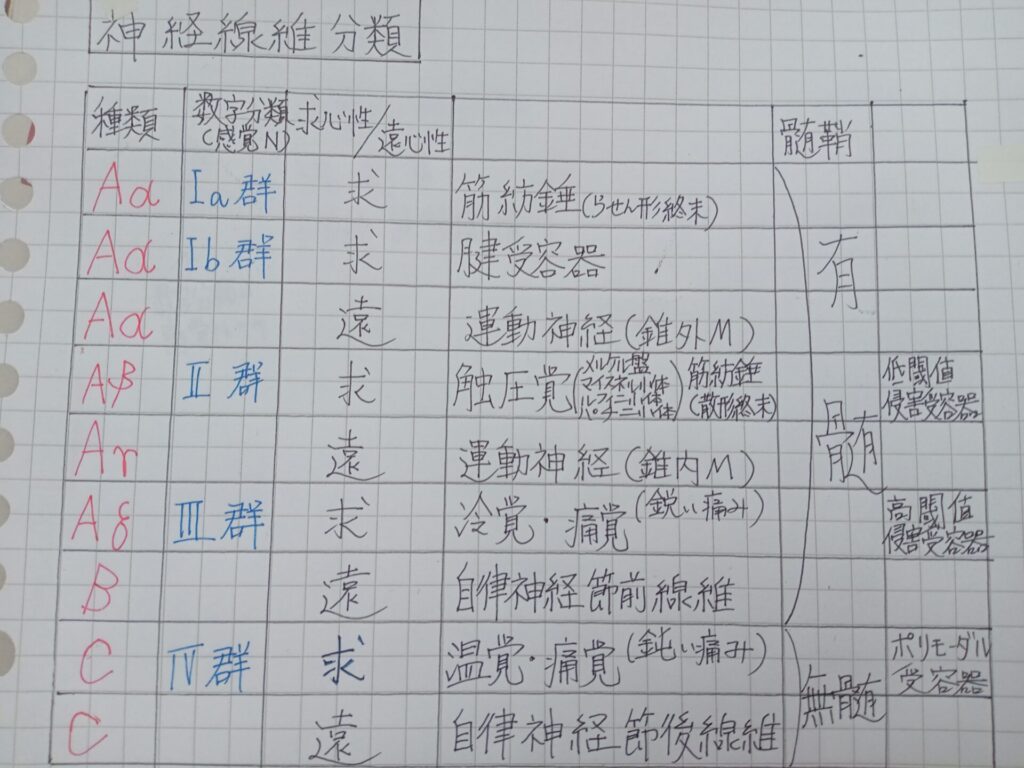

そして神経線維は、運動神経やら感覚神経やら自律神経やら色々ありますが、こんなふうに太さ順に分類されています。

上に行くほど太く、伝わる速さも速いのです。

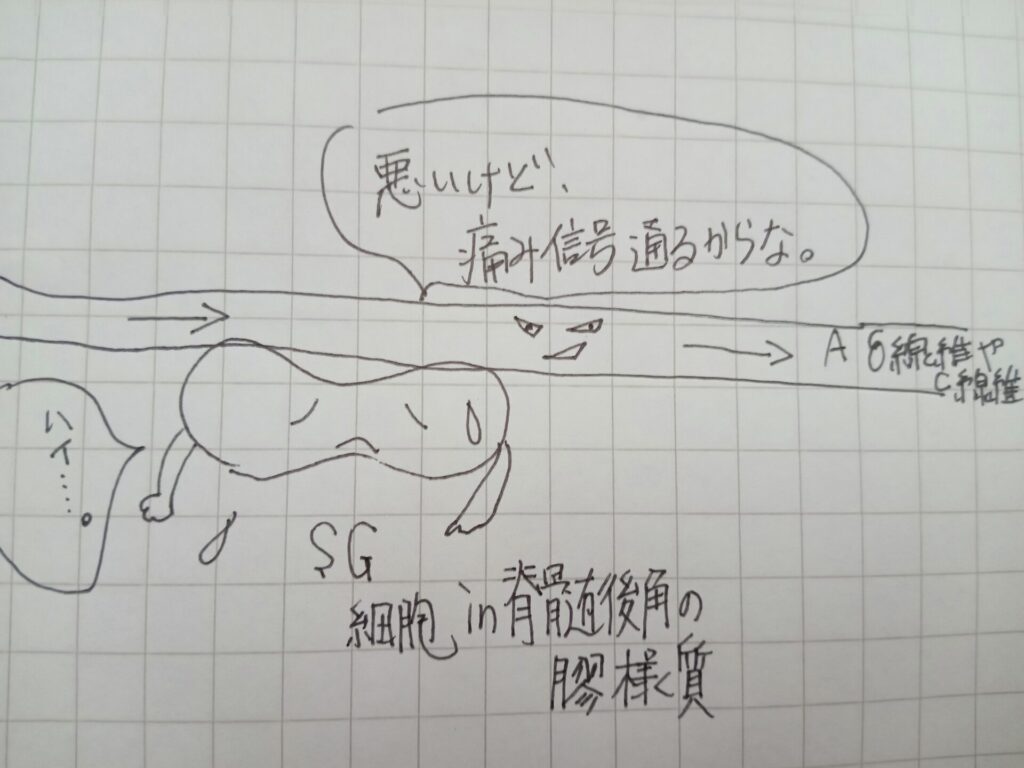

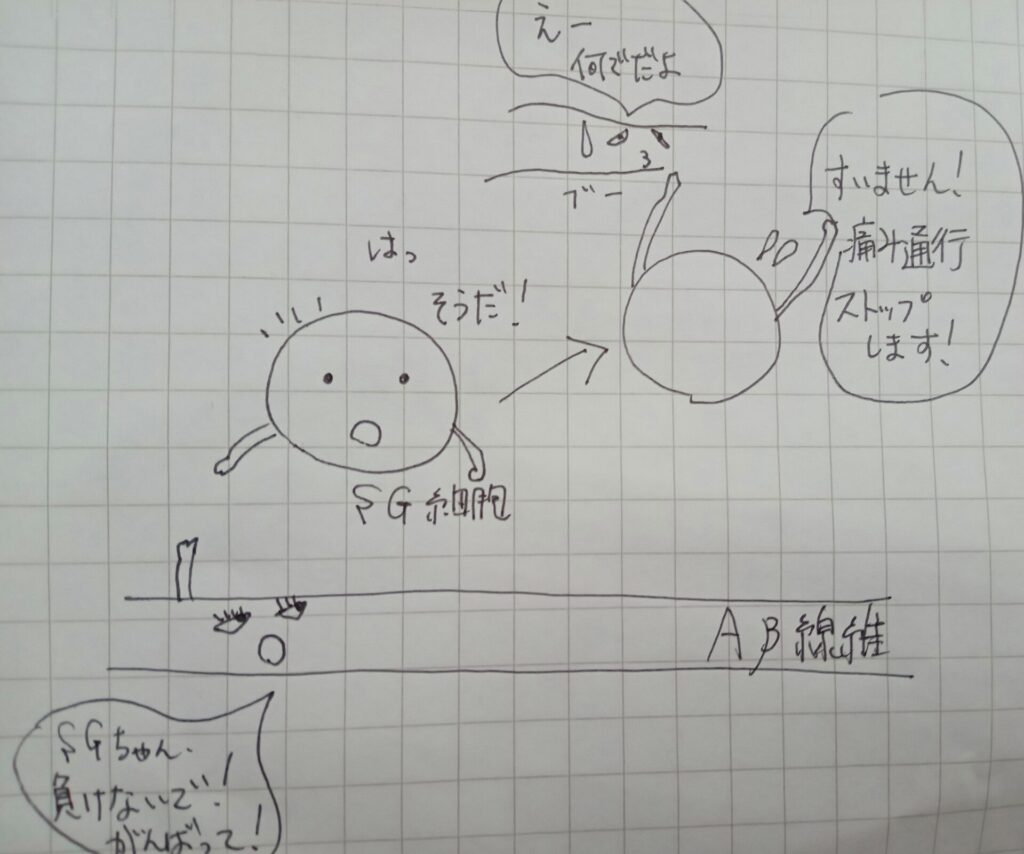

で、人が痛みを感じたときは、Aδ線維なりC線維なりから、脊髄後角というところに信号が伝えられます。ここの膠様質というところに、SG細胞というのがあって、痛みを伝えるAδ・C線維は、SG細胞を弱めてしまうのだそうです。本来、SG細胞は痛み信号を閉じるはたらきをしているそうなのです。

しかし、触圧覚を伝えるAβ線維は、SG細胞を活性化します。

結果、SG細胞によって脊髄後角において痛み信号がストップされるので、痛みがやわらぐということです。

痛み抑制において、どうしてAδ・C線維よりも、Aβ線維が勝るのでしょう。それは、太さとスピードです。

太い線維の方が、伝達速度が速いのです!よって、「痛い!」より、「なでなでされてる~」という感覚の方が感じやすいのですね。

これ、何かを思い浮かべませんか?

痛いの痛いのとんでけ~

ちちんぷいぷい

小さい頃、痛いところをお母さんになでてもらって痛みがおさまったのは、医学的に説明ができたのです!(理論的には自分でなでてもいいのですが。)

鍼灸においては、刺さない鍼というのがいくつかあって、これが脊髄分節性鎮痛で威力を発揮します。

まあ、人の手が持つ力、安心力かもしれませんけどね。