作家の田口ランディさんが御年60を超えて鍼灸の学生として学んでいるらしく、その様子がソーシャルメディアで流れてきて、思わず見入ってしまった。

初めてそのページが流れてきたとき。確か心臓の弁膜症の機序をイラスト使いのマインドマップでまとめたものだったと思うのだけれどー。「天才的に分かりやすい!どんな学生が作ったの?プロ並み!」と驚愕した。作り主が作家さんと分かって、なるほど納得した。

ランディさんによれば、一連の流れのなかで、心臓がどのように傷んでゆくのか、そのけなげな声が聞こえてくるようだというような主旨のことを仰っていた。なるほど物語を紡ぐ人の言葉である。

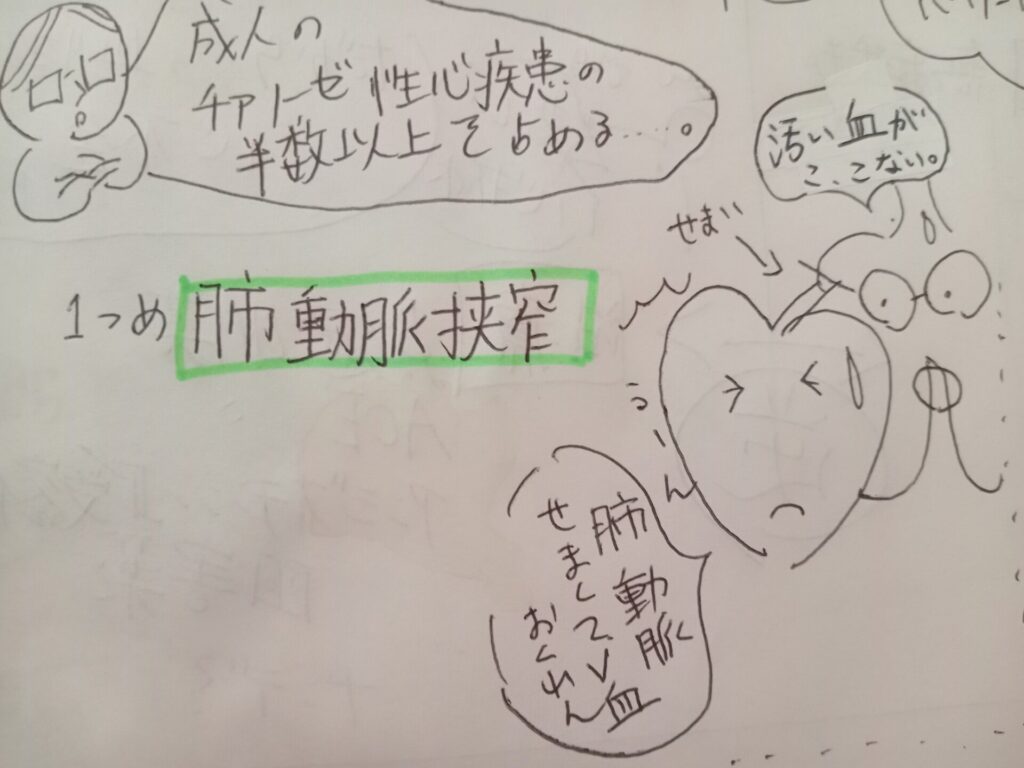

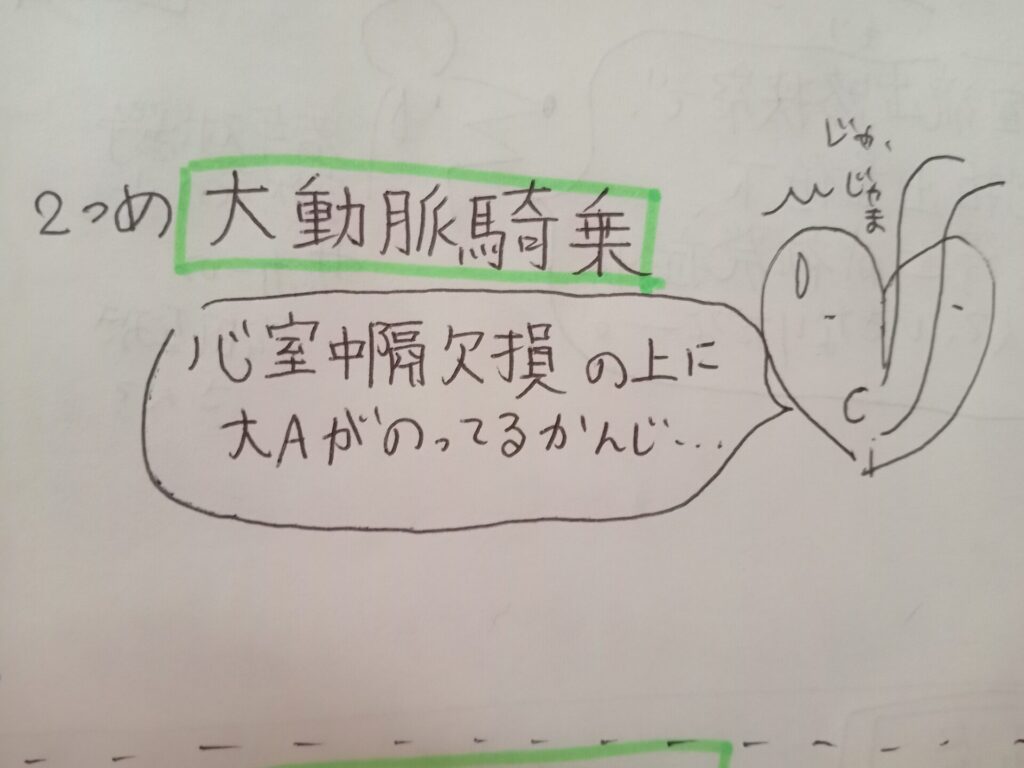

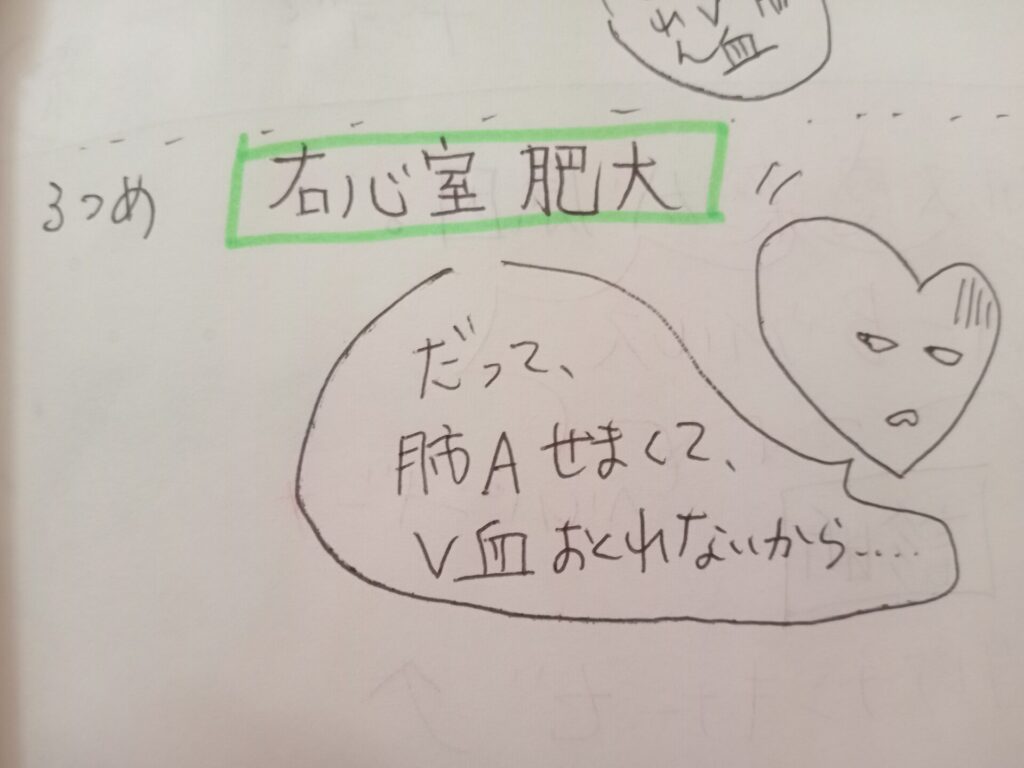

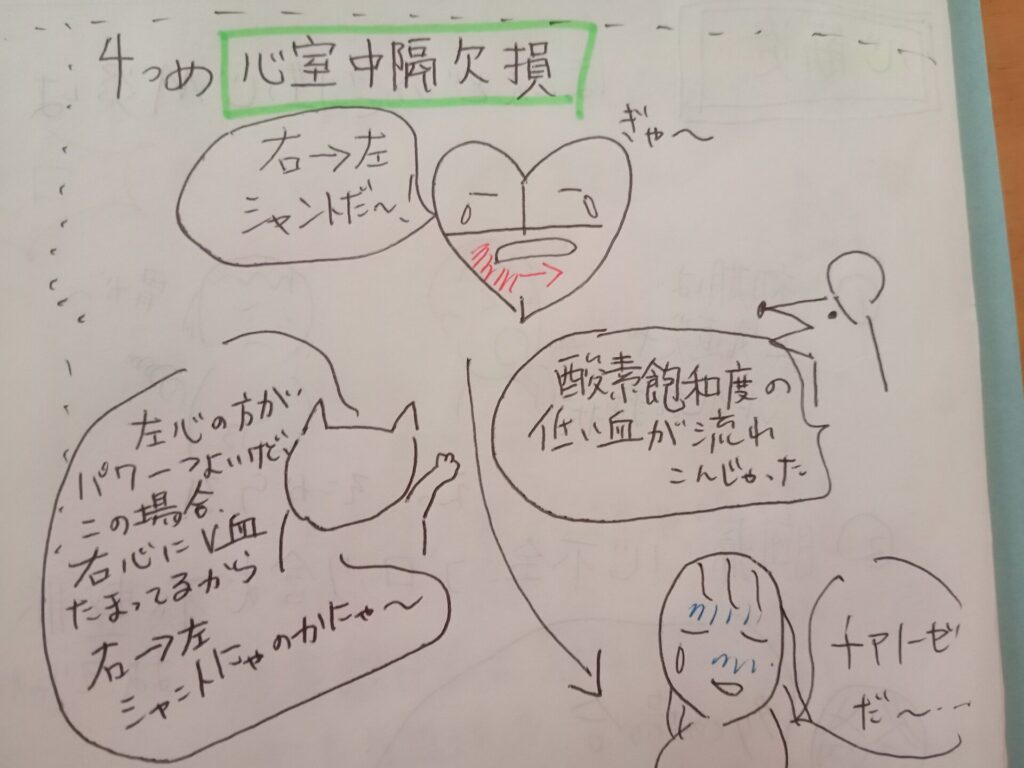

自分はマインドマップの講習は受けたものの、いまいち使いこなせなくて、イラストと吹き出しで漫画風にまとめている。ランディさんには遠く及ばねど、簡単なイラストがあることで頭に入りやすくなる。

以下は心臓の先天性疾患、ファロー四徴症の特徴。

脈診

さて、そのランディさんが、最近脈診について学んだらしい。

私もちょうど昨日、脈診の実習を行った。2年生の時にすでに勉強していたが、奥深すぎて、実技の能力がまだ伴っていない。

肝鬱気滞で弦脈だとか、血虚・陰虚で細脈だとか、ペーパーテストでは答えられるけれど、生身の人間の脈を実際にとって判別するのは難しい。

ランディさんは「曲を聴くように脈を診ればよいのかもしれない。音楽をやっていた人は得意だろう。」とのこと。

どきり。

あれー?おかしいなあ。

でも確かに、濇脈とか滑脈とか小難しい言葉に変換するのに脳が手間取るから、もっとフィーリングでいいのかもしれない。(テスト的にはそれじゃダメなんだけど)

遅脈→アンダンテ

数脈→アレグロ

滑脈→マルカート

濡脈→レガート

とか?

耳で無くて、触覚で感じ取ることの難しさ。

そういえばこの間ある講習会にて、鍼灸師の先生が「自分は頭皮鍼の偉い先生に教えを乞いに行ったとき『まずは300人の頭をさわってこい。話はそれからだ。』と言われ、俺はそれからあらゆる人に頼んで500人の頭をさわった。次にその偉い先生に会ったとき、すぐに分かったらしく、『よし、言われたとおりさわってきたな』と言ってもらえた。」と仰っていた。達人には見ればすぐ分かるのだろうか。

確かにピアノで言えば、弾けないフレーズがあったとして、「教えてー。先生教えてー。」と言っていても弾けるようにならない。

「まずは300回弾いてこい。話はそれからだ。」うん、そうだわ。

バスケのシュートだと。

「まずは300回打ってこい。話はそれからだ。」分かる気がする。

脈診だと?

「まずは300人さわってこい。話はそれからだ。」

あ~、やっぱりそうですよね・・・。