鍼灸学科のクラスメイトで、演劇経験のある若い友人がいる。

彼女がこの春休みに落語に初挑戦するというので、見に行ってみた。

私も生で落語を見るのは初だ。演目名は「疝気の虫」という。

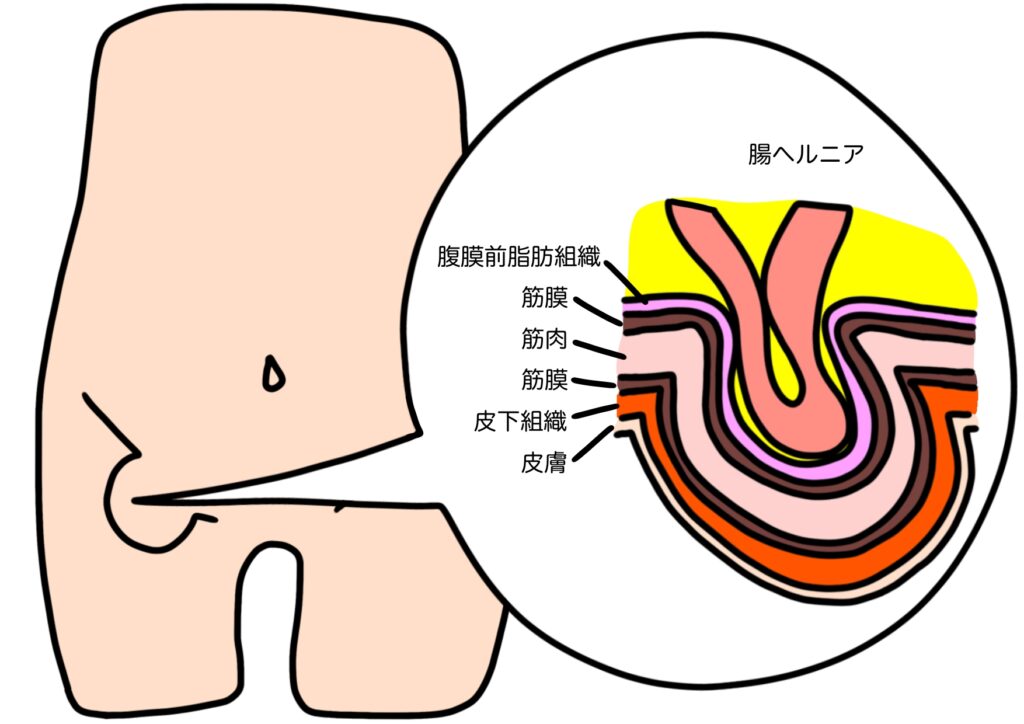

聞き慣れない言葉だと思うが、疝気(せんき)とは東洋医学用語で、今で言うところの鼠径ヘルニアや睾丸炎、卵巣炎など、下腹部の疾病の総称らしい。

昔の人は、こうした疾患は虫が体に入って悪さをするのだと考えたということだろう。

他にも「腹の虫が鳴る」「虫の居所が悪い」「虫唾が走る」など、心身の様子と虫のつながりがある言葉が数多く日本語には残っている。

現代医学においては、そんな虫など実際はいないと言ってしまえばそれまでだけれど。

ここは東洋的な思想あるあるで、物質そのものを表しているのではなく、現象とか感覚とかはたらきの事を総称してその存在感を「虫」という言葉に置き換えているのではないだろうか。

そうそう、「虫の知らせ」なんてのもありましたね。

疝気は鼠径ヘルニアなどを指すと書いた。つまりは鼠径部から本来出るべきものでないものが飛び出してしまうということだ。

主に腸が多いが、卵巣が出てしまうとか、停留睾丸の合併症として起こる場合もあるという。

ここで国試的に、学生目線で。

鼠径靱帯の下の、筋裂孔を通るものと血管裂孔を通るもののゴロ。

○筋裂孔→外側大腿皮神経・腸腰筋・大腿神経(ナーバスのN)

「金曜日に外食費をちょうだいネ(N)」

○血管裂孔→陰部大腿神経・リンパ管・大腿動静脈

「血が出て、イブに大ちゃんとリンちゃんが脱退した道場」

お腹の中で疝気の虫が暴れ出す

落語の中では、疝気の虫たちが踊り歌い、にぎやかに騒ぎながら人間の体を侵襲している様子が表現されていた。一人何役もこなしながら聞き手を話の中へ引き込む妙技である。

「せんきのせんちゃん、びょうげんきん♪」

ユーモラスに歌いながら勢力を拡大する虫たちの役、そして痛みに顔をゆがめる人間役。

結局、話の中では疝気の虫は辛いものが苦手という弱点をつかみ、唐辛子で撃退するという結末だったのだが、現代医学的には、鼠径ヘルニアの類いになったら可及的速やかに医師の診察を受けていただきたいところである。

もし鍼灸でその予後を補ったり、予防に努めるならば、足の厥陰肝経がベストチョイスではないかと思う。なぜなら、唯一生殖器を巡る経脈だと言われているからである。

唐辛子は効くのかどうかは・・・分からない。