土用の丑の日だ。

今晩はウナギを食べようと思う。

私はけっこう季節の行事を生活に取り入れる方だと思う。七夕には笹を飾りたいし冬至にはカボチャを食べたいし、もちろん節分には豆まきとイワシだ。

で、土用の丑の日に、鍼灸師(資格は今年度末取得見込み)としては、今後ぜひやってみたいことがある。

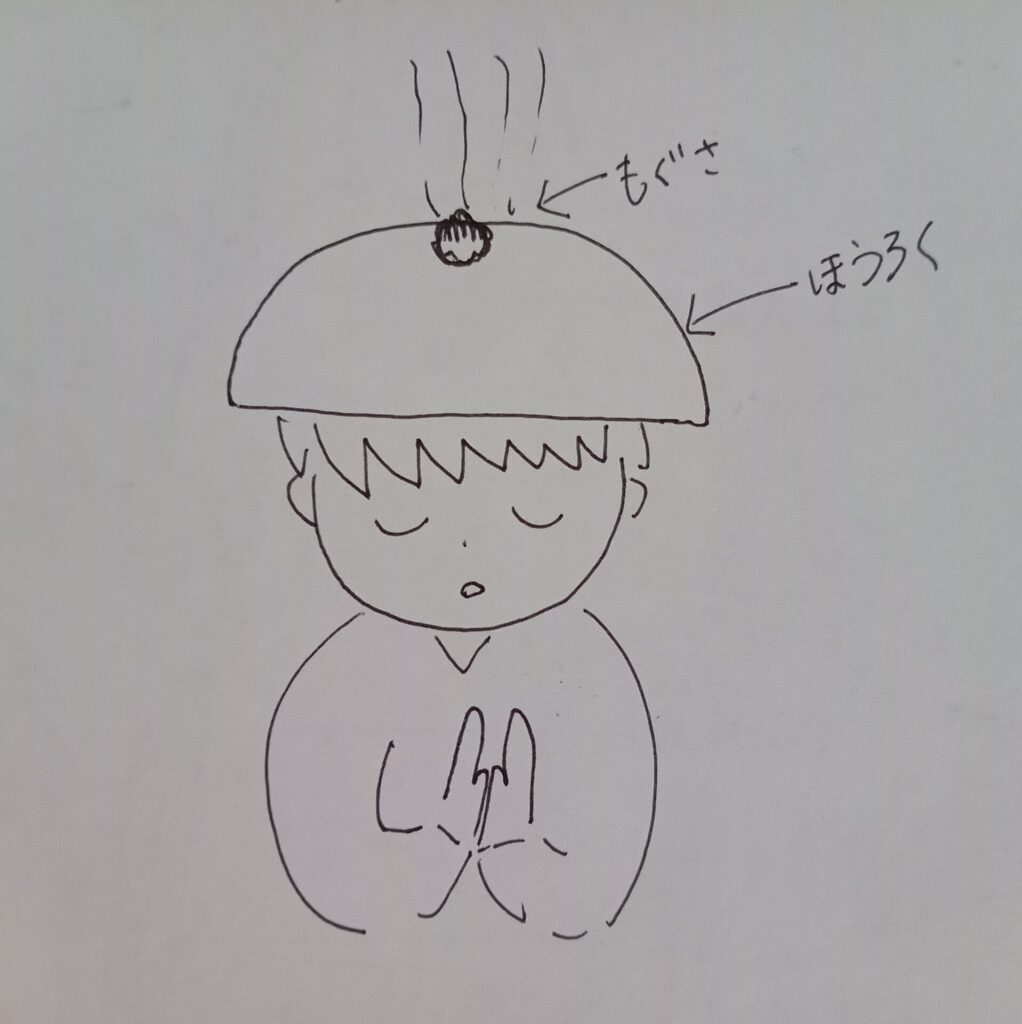

それは「ほうろく灸」という。

素焼きのお皿(ほうろく)を頭に乗せ、その上にもぐさを置いてお灸をする。主に土用の丑の日に行われ、江戸時代から続く伝統的な行事らしい。

主に日蓮宗のお寺で行われてきたと言うことで、ほうろくには経文が書かれており、ご祈祷もセットでしてもらうらしい。

お灸による施術効果と、祈祷というかおまじない的な要素が合わさったものと言えるだろう。初詣や厄除け祈願とともに、今後もっとメジャーになる可能性を秘めているのではないか、と個人的には思っている。

授業でも家でも、お灸をふだん行っている中で、立ちのぼる煙を眺めていると心が静まる。

一種の瞑想状態というか、祈りの時間というか。

火は究極の浄化というけれど、護摩焚きも、人々の煩悩を焼き尽くし、祈りを届けるものだったはず。

もぐさの煙に包まれるたび、「お灸はきっとお寺と相性がいいだろうな。」と思っていた。

このほうろく灸で刺激する部位は、もちろん頭頂部、ツボは「百会」だ。

夏バテ防止、頭痛防止、血行促進などが期待される。

人は古来からよりよい未来を願い、切実な思いを託して神仏に祈りを捧げてきた。一歩先のことは分からねど、安全に、健康・元気に、この先も生きてゆきたい。

じんわり百会を温められる感覚に身を委ねつつ、仏教の力によって願いを昇華してもらう時間。

おそらく初詣から約半年間、神社仏閣とはご無沙汰していたであろう多くの日本人にとって、土用の丑の日のほうろく灸は、たましいのクリーニングになるのではと私は思っている。