いやいや、ずっとやらずにとっておいた勉強がある。

いつもは授業で習ったその週のうちに自分でまとめたり問題を解いたりして復習するのだが。

難しすぎてややこしすぎて、手をつけるのを避けていたところ。

鍼灸理論の内因性痛覚抑制系。

これには、①全身性鎮痛 ②脊髄分節性鎮痛 ③末梢制鎮痛 があるのだが、

今日は①の全身性鎮痛の部分だけ頑張ってやっつけた。何の勉強か簡単にいうと、「どうして鍼を刺すと、痛みがやわらぐのかな?」ということだ。

全身性鎮痛、これもまた3つ種類がある。

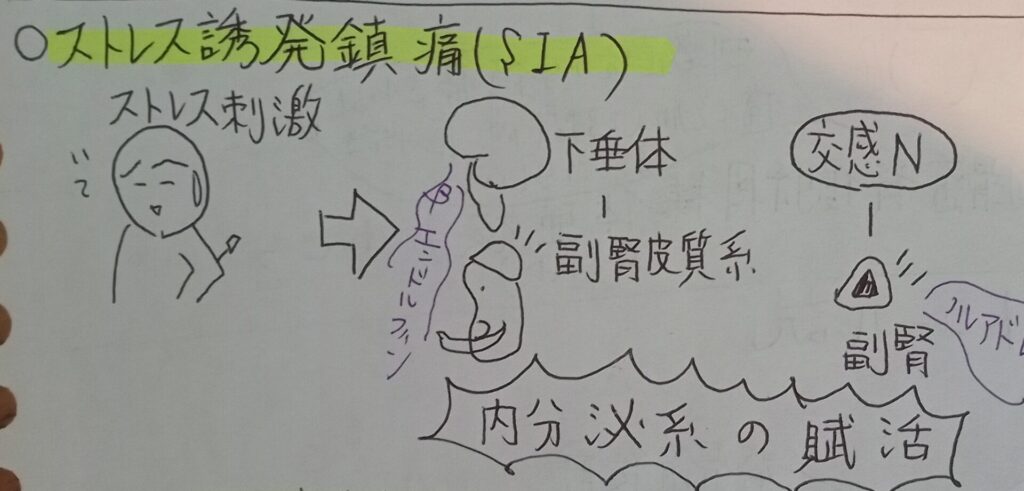

(1)ストレス誘発鎮痛

ストレス刺激(この場合鍼灸刺激)が入ると内分泌系が賦活され、βエンドルフィンやノルアドレナリンなどの内因性オピオイドが放出される。これが痛覚伝導路を抑制させるというものだ。

βエンドルフィンは、出産の時にも出る。モルヒネにも似たはたらきをすることから、「脳内麻薬」とも呼ばれる。

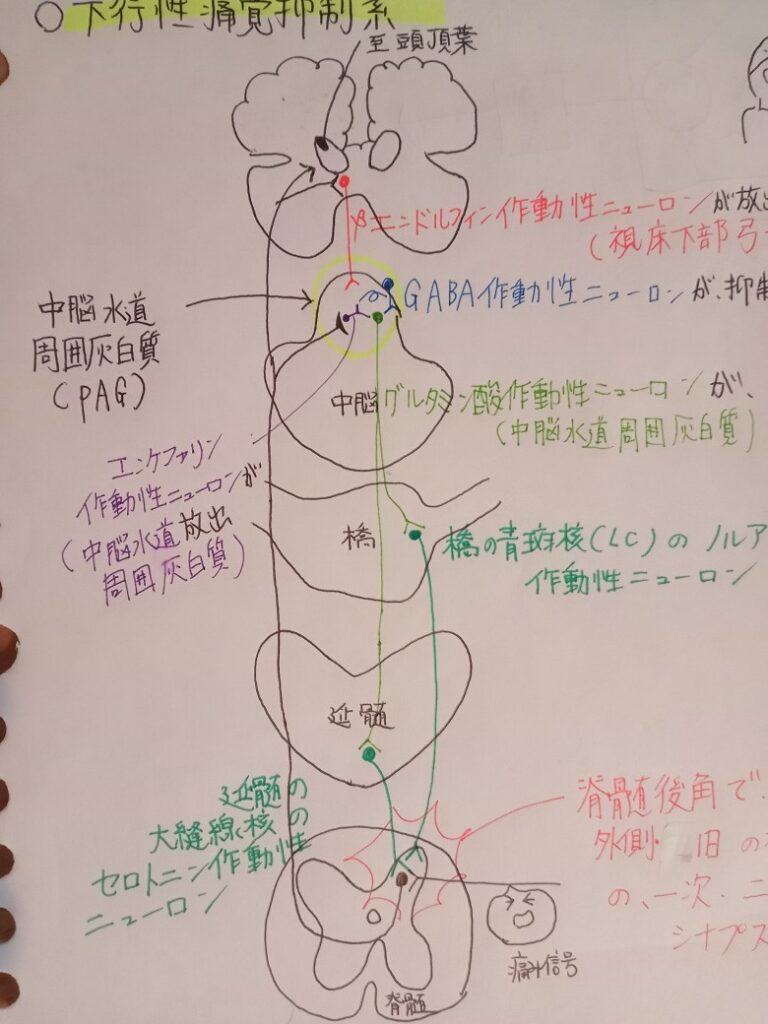

次は(2)下行性痛覚抑制系。

これが最高にややこしい。

まず痛みが伝わると、視床下部弓状核がβエンドルフィンを中脳水道周囲灰白質に放出。

また中脳水道周囲灰白質はエンケファリンを放出。

これら2つのはたらきで、GABA作動性ニューロンを抑制。ここが抑制されることで、神経伝達物質がどんどん下行して機序が進んでゆく。

次に、グルタミン酸作動性ニューロンが、橋の青斑核にてノルアドレナリン作動性ニューロンを、と同時に延髄の大縫線核にてセロトニン作動性ニューロンを興奮させる。

すると、これら2つのニューロンは脊髄背外側を下行し、脊髄後角へと到達。

ノルアドレナリンもセロトニンも、内因性オピオイドとして鎮痛に働くことから、痛み信号を伝えるシナプス伝達を、後角にて邪魔してくれる。結果、痛みが和らぐのである!

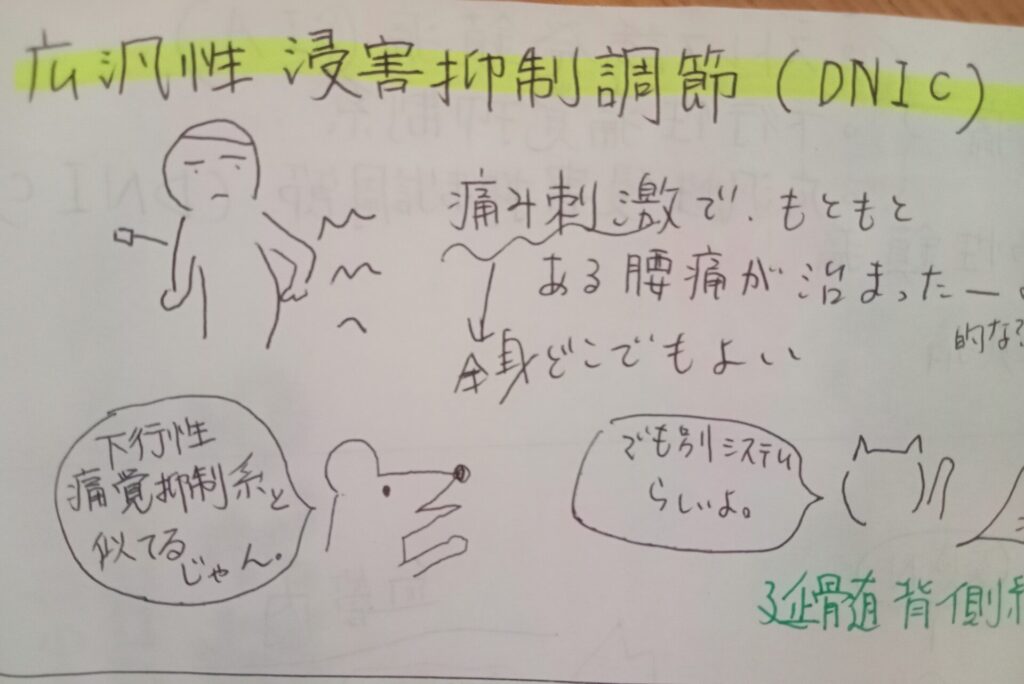

最後の(3)広汎性侵害抑制調節(DNIC)

全身のどこかの皮膚や筋に侵害刺激を加えると、脊髄後角のニューロンの興奮が抑制され、元々あった痛みが抑えられるというものだ。一見下行性痛覚抑制系と同じじゃ?と思うのだが、こちらは延髄背側網様体亜核という別の部位のはたらきらしい。

まとめ

どれもこれも、ひとことでいうと「痛みを痛みで制す」ようなものだということか。(鍼は生体にとっては侵害刺激ととられますが、実際は髪の毛より細い鍼を使うので、ほとんど痛みは感じません!安心して下さい。)

余談だが、この授業を聞いて、「ストレスをストレスで制す」という術を思い出した。

家で夫とけんかしてムカムカしているところ、提出間近の指導案作成をしているうちに元のムカムカを忘れていた。とか。

家庭のストレスを仕事のストレスで忘れたり、その逆もあったり(笑)

生体は、うまいようにできているということだ。