ショパンコンクール開催中である。

今は大変便利なもので、YouTubeでその様子を知ることができる。パソコンのお粗末なスピーカーからでも、各演奏者の紡ぎ出す音色は宝石のようである。

演奏者はどのピアノを使うかも選ぶことができる。Steinwayはテッパンの名器であり、日本人の第二次予選通過者5名の内、3名がそれを選んでいる。そして残り2名はShigeru Kawaiを選んでいる。残念ながらYamahaを選んだ日本人通過者はいなかったようだ。

うちのピアノもYamahaであり、何より父がヤマハの楽器取扱店に勤務していた事があるので、私の中では「楽器、特にピアノはヤマハ。」と思っていた。

しかし、大学(教育学部音楽専攻)に進学してピアノ練習室の色々なピアノを使うようになると、「あ、カワイのピアノ、いいじゃん。」と思った。ヤマハの音色は柔らかくコーティングされているような感覚があったが、カワイはなんというか、素材そのままオーガニック、というか・・・。かといって野性味が強い生音、というわけでなく、耳に心地よい。そして、なぜか黒鍵が自然の木目調だった。

白鍵に指が触れたときのツルッとした感じに比べ、木目調の黒鍵に触れたときのしっかり引っかかる感じが好きで、私は練習室を使うときは好んでカワイピアノの部屋を選んだ。

それにしてもショパンコンクールで選択可能な5台のピアノメーカーのうち2台は日本製なのだから、本当に日本人はすごいと思う。西洋音楽のコンクールで、ショパンはポーランド人で、ピアノはイタリアで生まれた楽器であるにも関わらず、日本製の楽器がこうして高く評価されているのは尊いことだ。電化製品しかり、自動車産業しかりであるけれど、日本人の持つ研究熱心で緻密なところが評価されているのだと思う。

そして楽器となると、単に高性能であるということ以上に、感覚に訴える、つまり数値化されない部分を感じ取る繊細さが必要になってくる。

例を挙げるならば、四季の移り変わりにもののあはれを感じるような情緒がないと、音色の探求はできないであろう。鈴虫のリーンリーンという音一つとっても、ただ「うるさいなー。音が鳴っているなー。」でなく、しみじみとした情感を味わえるかどうか、といったことである。これはもはや努力や鍛錬でどうにかなるものではなく、うまれ持ったセンスによるのではないか。

そういった、数値化されない部分を感じ取る重要性は、音楽から離れて鍼灸を学んでいる今、より強く感じている。特に脈診、腹診は、繊細な物を感じ取る能力が無いと診断がめちゃくちゃになってしまう。

前振りでちょっとショパコンの事を・・・と思ったら、こんなに長くなってしまった。もう今回はこれがメインでいいだろう。

最後に、今日のおやつを載せておきましょう。

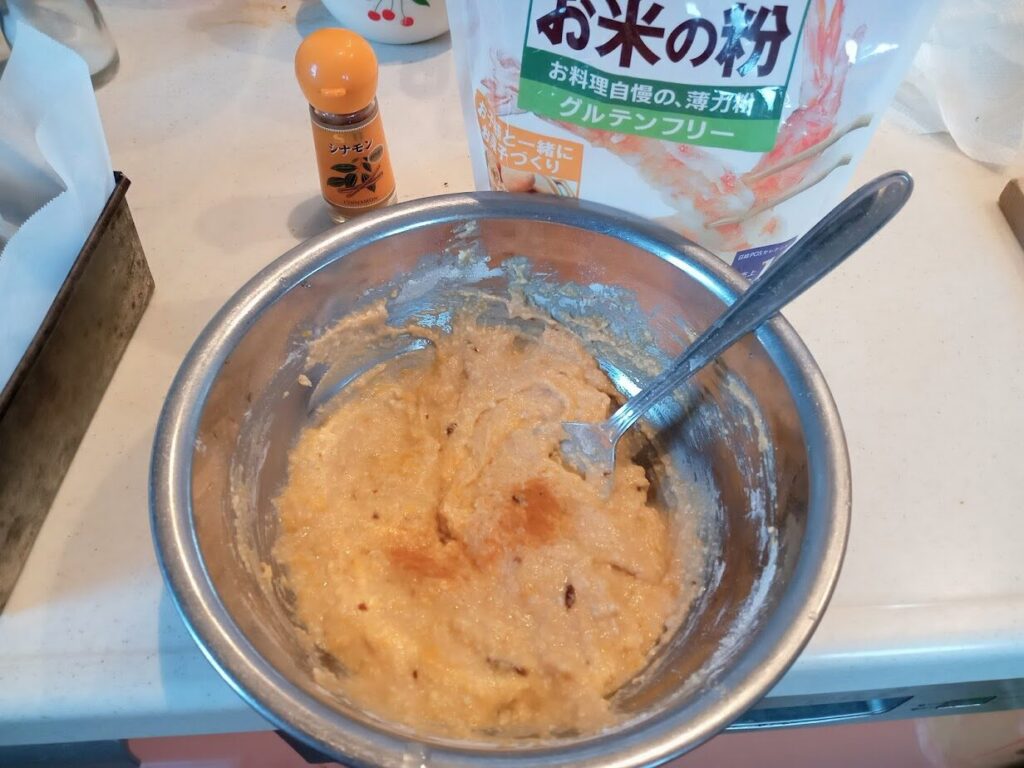

卵、きな粉、黒砂糖、裏ごしした絹豆腐、つぶしたカボチャ、シナモンを混ぜ合わせ・・・。

米粉を加えてちょっと固く練り、型に流し込んでオーブンで20分。

ガトーきな粉のカボチャ入り。お土産でもらったシンガポールの紅茶とともに。

明日は祝日ですが、授業日です。